Naturnahe Gartengestaltung

Handlungsanleitung zum Anlegen und zur Pflege von Blühwiesen im Siedlungsgebiet

- Bestandaufnahme und Vorbereitung

- Aussaatzeiträume und Arbeitsschritte

- Technik und Pflege

Blühwiesen

Vielleicht haben Sie ja eine kleinere oder größere Wiese und möchten diese gerne in eine Blühwiese verwandeln. Zu allererst schauen Sie sich ihre Wiese einmal an. Was wächst denn da so? Viel Gras und überwiegend Löwenzahn – dann hilft hier nur eine Neuansaat. Dafür muss der Boden gut vorbereitet werden.

Vielleicht ist Ihre Wiese ja auch artenreicher als gedacht. Lassen Sie sich beraten, wenn Sie nicht über genügend eigene Artenkenntnisse verfügen.

Versuchen Sie, die Wiese nur 1 bis 2-mal im Jahr zu mähen. Benutzen Sie für die Mahd am besten eine Sense oder einen Balkenmäher, der etwas höher eingestellt wird. Optimal sind 8 bis 10 cm. Damit haben die Insekten oberhalb und unterhalb der Schnittebene eine Chance zum Überleben. Mähgeräte mit einem Rotationsmähwerk (Rasenmäher, Rasentraktor) weisen eine fast doppelt so hohe Schädigungsrate von Tieren auf im Vergleich zum Messerbalken.

Folgendes außerdem beachten:

- Nicht die gesamte Fläche auf einmal mähen. Lassen Sie im Idealfall ein Drittel stehen. Somit kann ein Teil der Insektenpopulation überleben und sich weiter vermehren.

- Lassen Sie das Mahdgut ein paar Tage liegen. Somit können die noch lebenden Insekten auf die nicht gemähten Flächen wechseln und sich dort weiter vermehren.

- Entfernen Sie dann das Mahdgut komplett von der Wiesenfläche. Der Einsatz von Mulchern kann nicht empfohlen werden, da der verbleibende Mulch verrottet und somit die Fläche düngt. Je karger die Wiese, umso vielfältiger blüht sie. Auch führt das Mulchen oftmals zu Schimmelbildung

- Lassen sie einen Streifen stehen, der überwintert. Warum? Das erklärt sich am besten durch die nachfolgende Grafik:

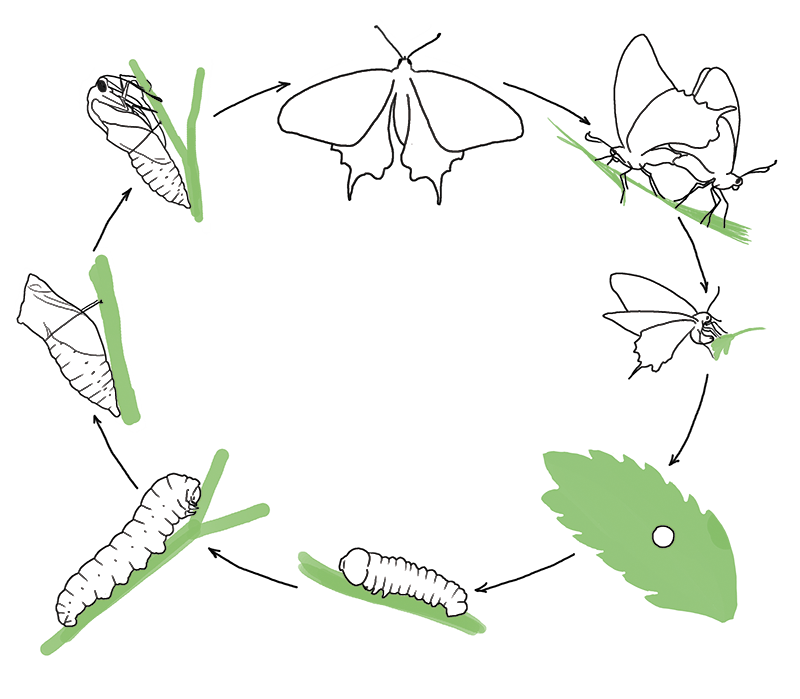

Die Metamorphose des Schmetterlings

Wir sehen hier den Entwicklungszyklus beim Schmetterling. Aus dem Ei entwickelt sich eine Raupe, die sehr hungrig ist und viel frisst. Sie wächst und häutet sich ein paar Mal, bis es Zeit wird, sich zu verpuppen. Die Raupe befestigt sich mit einem Seidenfaden an einem Grashalm oder Pflanzenstängel und bildet ein Kokon aus. In diesem wird sie die nächsten Wochen bzw. Monate verbringen. Im Inneren des Kokons findet jetzt etwas total Spannendes statt. Die Raupe löst sich mehr oder weniger in eine Art „Ursuppe“ auf. Daraus entwickelt sich dann eine vollkommen andere Körperform –der Schmetterling.

Dieses Stadium der Verpuppung durchlaufen die Schmetterlinge auch im Winter. Wenn also im Herbst die Wiese komplett abgemäht wird, dann sterben alle Schmetterlinge im Verpuppungsstadium ab. Darum ist es so wichtig, immer einen Streifen überwintern zu lassen.

Tipp: Nicht jeder findet ungemähte Wiesen toll. Mähen Sie daher stets den Randbereich und stellen sie eine kleine Infotafel auf.

Elemente für einen insektenfreundlichen Garten

Wussten sie schon, dass viele unserer Wildbienen nur einen begrenzten Flugradius haben? Je nach Art liegt dieser zwischen 50 bis 300m. Im Vergleich dazu kann eine Honigbiene bis 5 km weit fliegen.

Auch wenn ihre Gartenwiese nicht so groß ist, wenn ihre Gartennachbarn auch gemäht haben, dann sind 50 m Flugradius schnell ausgereizt. Sorgen sie also dafür, dass immer etwas blüht in ihrem Garten und schaffen Sie Habitatmöglichkeiten.

Totholzhaufen

Ob Vögel, Insekten, Eidechsen, Spinnen, Igel-sie alle profitieren vom Totholz. Denn er stellt einen wertvollen Lebensraum dar. Er dient als:

- Schlafplatz und Versteck

- Nahrungsquelle, besonders im Winter

- Baumaterial für frühfliegende Insekten

- Kinderstube

- Gestatungselement im Garten

Je dicker das Holz, umso attraktiver der Lebensraum. Es spielt auch keine Rolle, ob sie einen Schattigen oder sonnigen Platz auswählen. Also überlegen sie gut, wenn im Herbst wieder Astschnitt anfällt. Wo in ihrem Garten können sie einen Totholzhaufen gut integrieren?

Benjeshecke

Der Permakulturgärtner Hermann Benjes entwickelte hiermit die Möglichkeit, mit anfallendem Geäst – und Heckenschnitt eine natürliche Begrenzung zu schaffen. In der Regel sind diese Hecken zwei bis vier Meter breit und ca. einen Meter hoch. Dabei werden im gleichmäßigen Abstand angespitzte Pfähle in den Boden geschlagen und das Material ein geschlichtet. Fertig. Robinien –oder Kastanienholz eignen sich wegen ihrer Witterungsbeständigkeit am besten, oder aber Einschlaghülsen aus Metall. Diese natürliche Begrenzung dient vielen Arten als Versteck und Nistplatz. Sie ist kostengünstig, einfach zu bauen und nützlich für unsere tierischen Gartenbesucher.

Steinpyramide oder -Haufen

Diese bieten Unterschlupf für Insekten, aber auch eine Sonnenbank für Reptilien. Beim Bau sollte darauf geachtet werden die Steine nicht zu klein zu wählen um genügend Holräume zu erzeugen. Darüber hinaus ist so eine Pyramide auch ein tolles Gestaltungsobjekt und wirkt als Sonnenfalle für die Umgebung.

Sandarium

Um den Sinn eines Sandariums besser zu verstehen, muss man wissen, dass ca. 75 % aller Wildbienen im Boden nisten. Sie graben dort ihre Löcher bzw. Röhren, in denen dann ihre Brut heranwächst. Leider gibt es immer weniger freie Sandflächen. Mit dem Bau eines Sandariums kann da ein Lebensraum für Wildbienen geschaffen werden.

Der Bau ist relativ einfach: Es wird eine mind. 50 cm. tiefe Mulde ausgehoben

(Mindestgröße sollte 40 x40 cm sein)und mit groben Sand aufgefüllt, der bei Regen seine Struktur hält. Er darf nicht zu fein sein. Am nesten eignet sich ungewaschener, rober Sand. Als Begrenzung dient Totholz. Eine Randbepflanzung mit Johanniskraut und Thymian liefert dann auch ein entsprechendes Nahrungsangebot.

Insektenfreundliche Bepfanzung

Damit es im Garten bereits im Frühjahr blüht, stecken sie im Herbst großzügig Frühblüherzwiebeln bzw. –knollen. Greifen sie zu Wildsorten bzw. ungefüllte Züchtungen, damit die Insekten diese auch als Nahrungsquelle nutzen können.

Staudenbeete können so angelegt werden, das von März bis Oktober immer etwas blüht. Besonders empfehlenswert sind Wildstauden.

Haben sie Mut und lassen sie alte Blühstände über den Winter stehen. Somit schaffen sie ein zusätzliches Nahrungsangebot. Einige Insekten nutzen die Pflanzenstengel als Nist –oder Schlafplatz.

Tipps zum Pflanzenschutz

Pflanzenschutzmittel sind zum einen Mittel gegen Schädlinge und zum anderen werden sie zur Unkrautbekämpfung eingesetzt.

Jeder Landwirt bzw. Berufsgärtner benötigt für die Ausbringung von chemischen Pflanzenschutzmitteln einen Sachkundenachweis. Dagegen kann jeder Bürger in den Baumarkt gehen bzw. über das Internet sich seine Mittel kaufen…Und genau hier besteht das Risiko von Fehlanwendungen. Wenn das Präparat nicht ordnungsgemäß im Rahmen des gesetzlichen Zulassungsverfahrens eingesetzt wird, sind unvertretbare Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen.

So können bei unsachgemäßen Einsatz:

- Wirkstoffe beim nächsten Regen abgewaschen werden und über den Gulli ins Abwasser gelangen bzw. finden sie einen Weg und gelangen letztendlich ins Grundwasser

- Gewässer werden belastet

- Andere Pflanzen und Tiere können beeinträchtigt werden bzw. sterben. So auch zahlreiche Nützlinge wie Bienen und Marienkäfer

- Manche Wirkstoffe bauen sich nur sehr langsam im Boden ab. Somit kann es durchaus möglich sein, das im nächsten Jahr Pflanzen mit diesen Mitteln in Kontakt kommen, für die sie nicht bestimmt sind.

- Einige Wirkstoffe können sich in der Nahrungskette ansammeln. Das bedeutet, dass die Tiere, die weiter oben in der Nahrungskette stehen, mit der Zeit auch große Mengen an verschiedenen Wirkstoffen aufnehmen.

- Verschiedene Wirkstoffe können sich in ihrer Giftigkeit möglicherweise verstärken.

Auch wenn vielleicht im eigenen Garten nur eine geringe Wirkstoffmenge anfällt, es summiert sich. Denn in Deutschland gibt es etwa 20 Millionen Hausgärten und eine Million Kleingärten. Darum sollte jeder Hobbygärtner und jede Kommune der Umwelt zuliebe genau Nutzen und Umweltrisiken gegeneinander abwägen. Hier ist es hilfreich sich folgende Fragen zu stellen:

- Habe ich Vertrauen in die Natur und kann den Schaden unbehandelt tolerieren? Blattläuse im Frühjahr sind zum Bsp. eine wichtige Nahrungsquelle für viele Blattlausvertilger.

- Gibt es Alternativen im nichtchemischen Bereich bzw. umweltfreundliche Pflanzenschutzmittel?

Giftfreies Gärtnern

- Wählen sie robuste Pflanzensorten – egal ob Tomaten, Obstgehölze oder Ziersträucher. Es gibt mittlerweile viele Pflanzensorten, die gegenüber den typischen Krankheiten entweder resistent sind bzw. eine hohe Widerstandskraft aufweisen.

- Greifen sie zum Werkzeug – ob Hacke, Fugenkratzer, Vertikutierer oder Wurzelstecher. Mit ihrer Hilfe bekommen sie ihren Garten auch ohne Chemie unkrautfrei und sparen sich das Fitnessprogramm. Wichtig: Rücken sie den Wildkräutern noch vor der Samenreife zu Leibe und stechen sie auch die Wurzeln mit aus.

- Nützlinge im Garten fördern – effektiv und einfach. Vögel benötigen viele Raupen um ihre ständig hungrigen Jungen aufzuziehen. Die Leibspeisen von Igel und Glühwürmchenlarven sind Schnecken und hinter den Blattläusen sind neben Marienkäfer, Schwebfliegen, Schlupfwespen und Florfliegen auch noch die Raubwanzen her.

- Mit Mulch gegen die Wildkräuter – ob mineralisch oder pflanzlich, Hauptsache abgedeckt.